病院紹介

埼玉石心会病院 9つの特色

社会医療法人とは

2007年4月より新しい法人類型が創設され、『社会医療法人』が誕生しました。

国や地方自治体の財政が急激に悪化する中で自治体病院の医療崩壊が始まり、もはや、持続的な地域医療を担えなくなってきている状況下にあって、五事業(救急医療・災害時における医療・僻地の医療・周産期医療・小児医療)といった医療基盤を経営体力のある民間病院に担わせていきたいという国の強い意思から、この制度が発足しました。 また、経営感覚に乏しいとされる自治体病院の受け皿として、社会医療法人に指定管理者として経営を担う事を国が期待しているのです。

その様な位置づけを持つ社会医療法人は、今後、国や自治体の医療政策上、公的医療機関と同じ扱いを受けることになります。

厚生労働省 施策紹介 社会医療法人について

臨床研修病院

国家資格を取得したばかりの医師はすべて、専門領域を専攻する前に最初の2年間、臨床の場で総合的に幅広い研修をつまなくてはなりません。

その臨床研修の場として2002年、埼玉石心会病院が指定されました。

指導医として充分な経験と技術を持った医師が各診療科に配置され、研修医が2年間でひとり立ちできる教育を行えるとみなされた病院だけがこの指定を受けられます。

埼玉石心会病院は研修医を指導できるレベルの医師が、みなさんの日頃の診療にあたっています。

地域医療支援病院

1997年の第三次医療法改正により、『総合病院』という呼び名は廃止され、病院の役割が3つに分類されました。

それぞれ『特定機能病院』『地域医療支援病院』『一般病院』と呼びます。

地域医療支援病院は、全国の都道府県ごとにいくつかにわけられたエリアの中核的な病院として、大きな役割と責任を持っています。

埼玉県は9つのエリアにわけられており、埼玉石心会病院はそれまでの地域医療に対する貢献が認められ、2004年、埼玉県内で4番目にその重役をまかされています。

普段の健康管理を行っている地域の診療所から「入院治療」「手術」「専門医療」が必要な患者さんの紹介を受け、急性期の高度な医療を担当している病院です。

患者さんの状態が良くなりましたら、またもとのかかりつけの先生のところで健康管理を行っていただきます。

がん診療指定病院

当院は2008年、埼玉県知事により「がん診療指定病院」に指定されて以降、2012年、2016年、2020年と継続指定を受けています。指定要綱では、5大がん(肺・胃・肝・大腸・乳)やその他のがんについて、手術や放射線療法・化学療法を効果的に組み合わせた集学的療法や緩和ケアを提供する体制を持つこと、 化学療法の提供、緩和ケアの提供などが定められています。

埼玉県西部地域のがん治療中核病院として機能している当院は、手術を主体とする外科系診療部門と、化学療法・緩和ケアなどの内科系診療部門とが連携し、 患者さんにとって最良のがん医療を提供できる体制を整えています。

また、地域の医療機関から紹介されたがん患者さんを受け入れていますが、状態に応じて他の医療機関にがん患者さんを紹介する、地域連携の協力体制も確立してきました。 この「病診連携」「病病連携」も、地域のがん医療の中核病院としての役割です。

患者さん、ご家族、どなたでも無料で利用できる「がん相談窓口(がん相談支援センター)」では、看護師、医療ソーシャルワーカーなどが相談に応じています。

さらに当院でがんの診断・治療を受けられた患者さんについて、がんの診断、治療、予後に関する情報を登録する「院内がん登録」を行っています。これは施設における診療の実態を把握し、がん診療の質の向上とがん患者さんの支援を目指すことを目的とし、治療後の経過については定期的に追跡調査を行います。

皆様のご理解とご協力をお願いします。登録データの取り扱いについては、当院の個人情報保護方針に基づいた取り扱いをいたします。

これからも患者さんと向き合い、より良いケアを提供できるよう努力していきます。

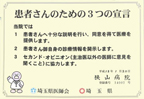

患者さんのための3つの宣言

患者さんと医療機関がよりよい関係を築くことを後押しするため、2005年度から始まった埼玉県と(社)埼玉県医師会との協同事業です。他の都道府県に例を見ない埼玉県独自の制度です。

埼玉石心会病院はこの趣旨に賛同し、埼玉県下7番目の登録をしています。

DPC対象病院

「DPC」は入院治療費の算定方式です。

全国どこでも誰もが均一な医療を受けられるという、国の先駆的なとりくみの一環として大学病院が試験的に行っている方式です。

これまでは診療行為(検査、注射、投薬など)ごとにそれぞれ定められた点数を積算して得られた合計を患者さんにご請求していました。

DPC導入後は、患者さんの病名ごとに定められた入院治療費をもとに計算します。

2006年からは埼玉石心会病院もその方式に参画し、よりよい制度の実現に協力しています。

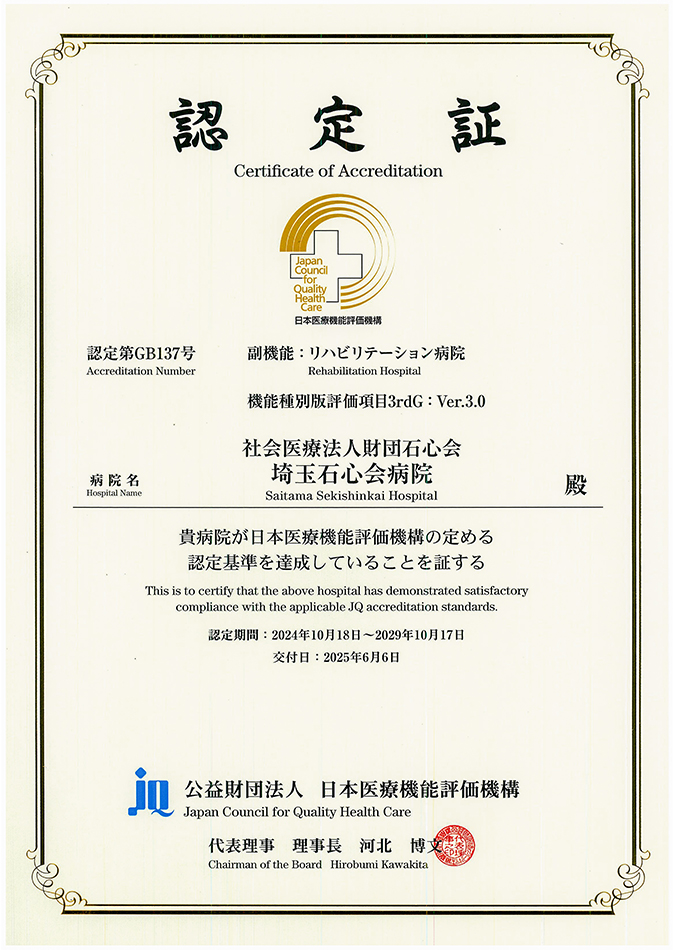

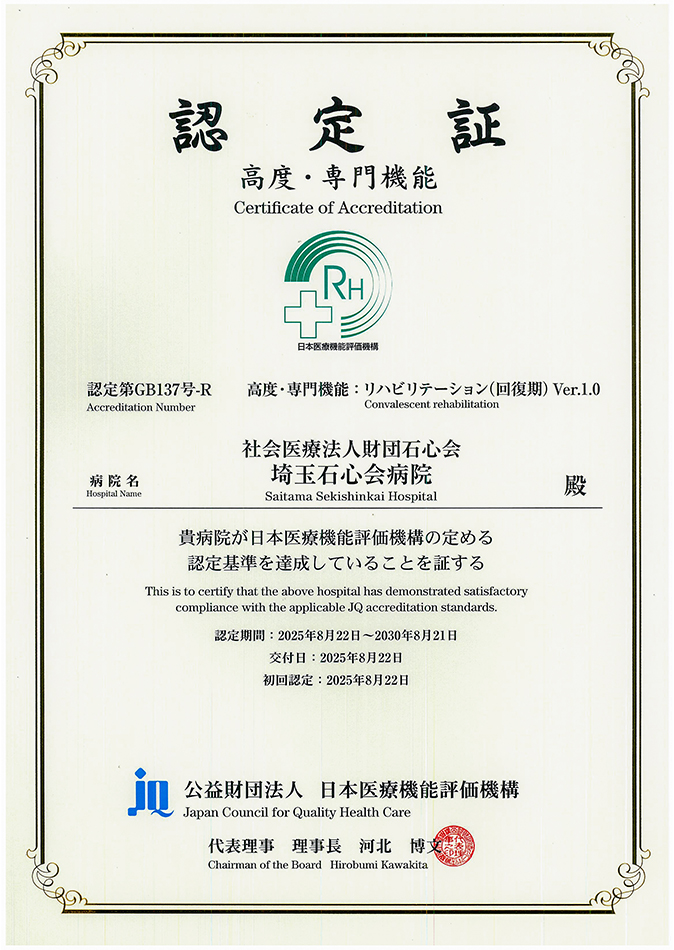

公益財団法人日本医療機能評価機構 認定病院

当院は、公益財団法人 日本医療機能評価機構の審査を受け、認定された医療機関です。

初回の1999年から、今回で6回目の更新となります。

2024年の認定更新時には「副機能:リハビリテーション病院」を受審し、認定をいただきました。

2025年には、高度・専門機能としてリハビリテーション(回復期)の認定を新たに取得いたしました。

これは医療機関の機能を、同機構の評価調査者が中立的、科学的・専門的な見地から評価するものです。

審査項目は多岐にわたり、医療行為や医療環境に関することはもちろん、職場の労働環境や人事考課、財務体制までもが対象となります。

今後も、より安全で質の高い医療の提供に努めてまいります。

認定第GB137-6号

- 主たる機能:一般病院2

(主として、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院) - 機能種別版評価項目:3rdG:Ver.3.0

- 認定期間:2024年10月18日〜2029年10月17日

認定第GB137号

- 副機能:リハビリテーション病院

(主として、リハビリテーション医療を担う病院) - 機能種別版評価項目:3rdG:Ver.3.0

- 認定期間:2024年10月18日〜2029年10月17日

日本病院会QIプロジェクト

QI(Quality Indicator)とは、“医療の質の目安となる指標”です。

埼玉石心会病院は、日本病院会QIプロジェクトに参加しています。

日本病院会QIプロジェクトは、各々の病院が測定した患者満足度や死亡退院患者率などの自院のデータを経時的に公表しながら、向上のためのあらゆる努力をし、 結果として医療の質を改善することを目的とした事業です。

「特定行為に係る看護師制度」の受け入れ

当院は、『特定行為に係る看護師の研修制度』を受け入れています。

特定行為に係る看護師とは、「従来の看護師よりも幅広い医療行為ができる看護師」のことです。2014年6月に保健師助産師看護師法の改正のもと「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設されました。

本制度の目的は看護師がさらなる知識・技術を獲得することで患者さん・国民の皆様に提供される医療・看護をよりよくしていくことです。

当院では、特定行為に係る看護師の養成プログラムの受講期間を終了して活躍中の常勤看護師が在籍しています。

患者さんには診療上、不利益が生じませんよう努めてまいりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。またご意見ご相談などがございましたらご遠慮なくお申し付けください。